人材育成・人材活用

人材育成基本方針

SUMINOE GROUPは、企業の持続的成長の源泉は人材であり、最も大切な資産と考えます。従業員一人ひとりの人格や個性を尊重し、専門性と創造性に富む個性豊かな人材を育成します。

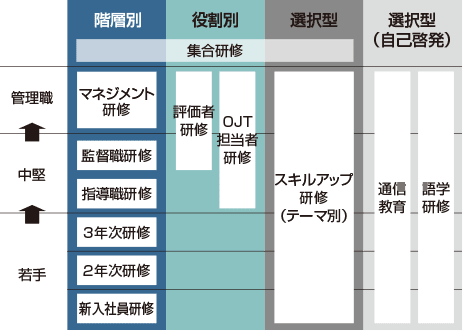

人材育成プログラム

- ①人材教育は、OJT(仕事を通した育成)を基本とする。

- ②若手および昇格、昇級に応じて階層別研修(新入社員、2年次、3年次、指導職、監督職、マネジメント職)を実施する。

- ③次世代リーダー育成として、30~40代の選抜社員に、ビジネススクールと社内集合研修による育成を実施する。

- ④全従業員に、自己啓発(通信教育講座、語学研修、スキルアップ研修など)の機会を提供する。

教育体制について

ダイバーシティ&インクルージョン

ダイバーシティ&インクルージョン基本方針

SUMINOE GROUPは、国籍、人種、宗教、性別、年齢、身体的特徴などの属性や個人の価値観といった多様性を受容・尊重することで、能力と意欲ある従業員が活躍できる組織風土を醸成し、新しい価値やイノベーションを創出します。

女性活躍の推進

SUMINOE GROUPの女性活躍推進

当社グループでは、女性活躍をキャリアアップ(育成、登用)×継続就業(仕事と生活の両立など)と位置づけ、男女ともに活躍できる環境づくりを進めています。

また、女性活躍推進法に基づき、SUMINOE株式会社および国内グループ5社において、各社での課題分析のもと、行動計画を策定しています。

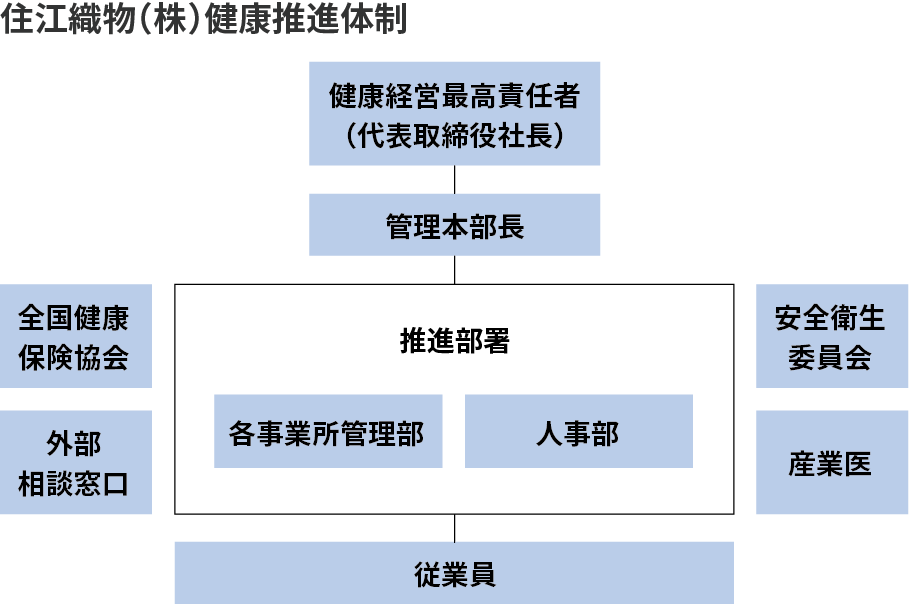

健康経営

健康経営宣言

SUMINOE GROUPは、従業員一人ひとりの心身の健康が企業成長の基盤であると考えます。健康でいきいきと働くことが「社員の幸せ」に、さらには「良い会社」として成長することにもつながります。また、当社グループの開発の基本理念である「K(健康)、K(環境)、R(リサイクル)+A(アメニティ:快適さ)」においても健康を掲げています。健康に関する様々な事業活動と同様に、健康づくりを積極的に推進し健康経営に取り組みます。

取り組み内容

| 取り組み | |

|---|---|

| ワーク・ライフ・バランス推進 | 多様な働き方に対応するなど、仕事と生活の両立を支援します。 |

| 生活習慣病等対策 | 生活習慣病等の予防や早期発見、健康診断結果に基づく改善を促進します。 |

| メンタルヘルス対策 | ストレスチェックでのストレスの気づき、相談窓口の設置や研修など、ストレスの予防や軽減への取り組みを実施します。 |

| 健康増進への意識向上 | 健康情報の発信や健康相談など、社員が日常から健康の維持・増進について意識を持つ取り組みを実施します。 |

ワーク・ライフ・バランス

ワーク・ライフ・バランス基本方針

SUMINOE GROUPは、仕事と生活の充実は、従業員が意欲的に働き続けるために重要であると考え、多様なライフイベントに対応した柔軟な働き方への取り組みをおこないます。